勝鬘寺(しょうまんじ)砦

2016年9月26日撮影

◆別名:

◆所在:

岡崎市針崎町朱印地

◆交通:

◆歴史:

勝鬘寺の始まりは、鎌倉時代に赤渋の地に真宗道場が建立され、明応5年(1496年)に水害に見舞われたため、現地へ移転してきたとされる。

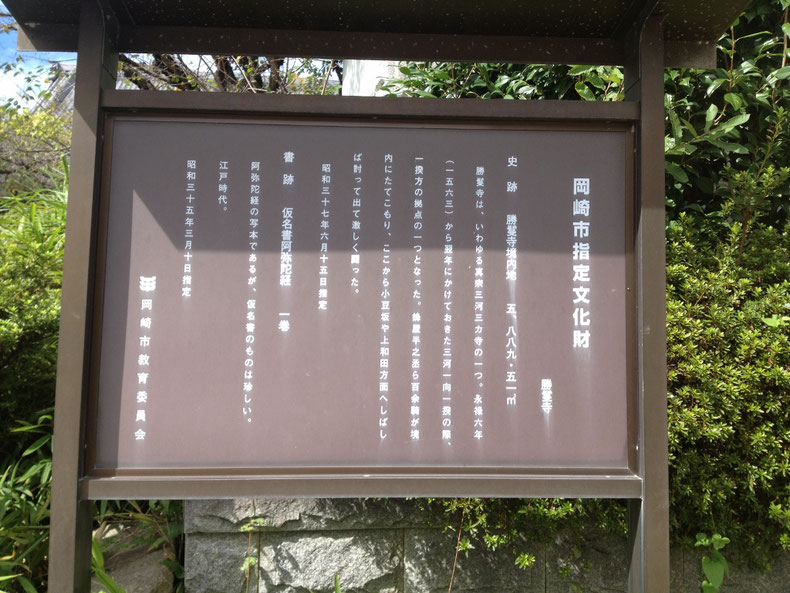

永禄6年(1563年)三河一向一揆が起こり、三河統一を目指す松平家康に対し、一向宗を信奉する家臣の一部が反旗を翻し、三河三ヶ寺(勝鬘寺と本證寺、上宮寺)を中心に立て籠もった。

勝鬘寺には渡辺高綱、蜂屋貞次ら百騎余りが立て籠もり、この地から上和田城や小豆坂方面へと兵を繰り出してはいるが、家康側に付いた大久保忠俊(蜂屋貞次の義父にあたる)ら大久保一族に対しては、事前に攻撃を知らせるなどした上で、身内を逃がしており、積極的な戦いを行っていたとは言い難い部分もある。

身内同士の争いを嫌っていた部分もあるためか、勝鬘寺砦に籠った一揆軍は1年も満たないうちに打ち破られ、この時に大伽藍も焼失したと伝わる。

◆現在:

境内北側には保育園が併設されているが、東西と南側の3方は周囲より一段高くなっている。

南西角は周囲より弱冠小高くなっており、土塁の跡ではないかと思われるが、定かではない。